Médicas voluntarias: de Córdoba a los países más necesitados movidas por el corazón

Sanidad

La pediatra Mercedes Gil y la médica de Atención Primaria Juana Redondo han ido en varias expediciones a Perú, Kenia y Guatemala

Un cerebro humano en sus manos: así se entrenan los neurocirujanos del Hospital Reina Sofía para operar

El interés por ayudar a los demás mueve a muchos profesionales sanitarios a embarcarse en viajes como voluntarios a países subdesarrollados o en vías de desarrollo donde las deficiencias de sus sistemas de salud, las condiciones higiénicas y la falta de una educación sanitaria causan enfermedades que en otros lugares serían fáciles de sanar o incluso no existirían.

Su papel es fundamental no solo en el diagnóstico de las enfermedades y en su tratamiento, sino también en la educación sanitaria. Cuando sus responsabilidades laborales y familiares se lo permiten, no dudan en embarcarse en viajes a zonas en las que las condiciones de vida son muy diferentes a las nuestras de la mano de ONGs.

La pediatra del Hospital Reina Sofía y catedrática de Pediatría de la Universidad de Córdoba (UCO) Mercedes Gil y la médica de Atención Primaria Juana Redondo son un ejemplo de ello. Ambas han ido en varias ocasiones a algunas de estas expediciones de las que vuelven con el corazón lleno porque "ellos te dan mucha más recompensa emocional y te das cuenta de la suerte que tenemos de haber nacido unos kilómetros más arriba", manifiesta la doctora Redondo.

"Uno va pensando que va a solucionarles la vida, que va a solucionar sus problemas, que va a ayudar, en este caso si eres médico, a curarlos, pero esto se convierte en una experiencia de vida y realmente los que te enseñan a vivir de otra manera son ellos", puntualiza Mercedes Gil.

Hay que diferenciar entre voluntariado y cooperación. Los cooperantes son empleados de una organización y tienen un salario específico, a diferencia del voluntario, quien no recibe remuneración monetaria por su trabajo.

Decenas de viajes a Perú

Mercedes Gil sintió esa llamada solidaria desde bien joven. De hecho, empezó el voluntariado internacional cuando era estudiante de Medicina. En el año 98 fue la primera vez que contactó con una ONG con la que fue a Perú. Al ser aún estudiante, le encargaron, entre otras cosas, hacer un despistaje (screening) de tuberculosis en colegios.

En los siguientes diez años, iba normalmente alternando, un año sí y un año no, en función de sus vacaciones. "Cada vez que he podido, lo he hecho", apunta. En 2018 hizo un parón y retomó el voluntariado el pasado año 2024.

Pero para poder formar parte de una de estas expediciones, antes tienen que formarse en un curso, algo "fundamental porque una cosa es querer y tener buenas intenciones, pero para hacer voluntariado hay que tener una buena preparación", indica Gil. En su caso, hizo una formación con una ONG que se llama Asociación Servicio al Tercer Mundo (Setem) durante un año completo.

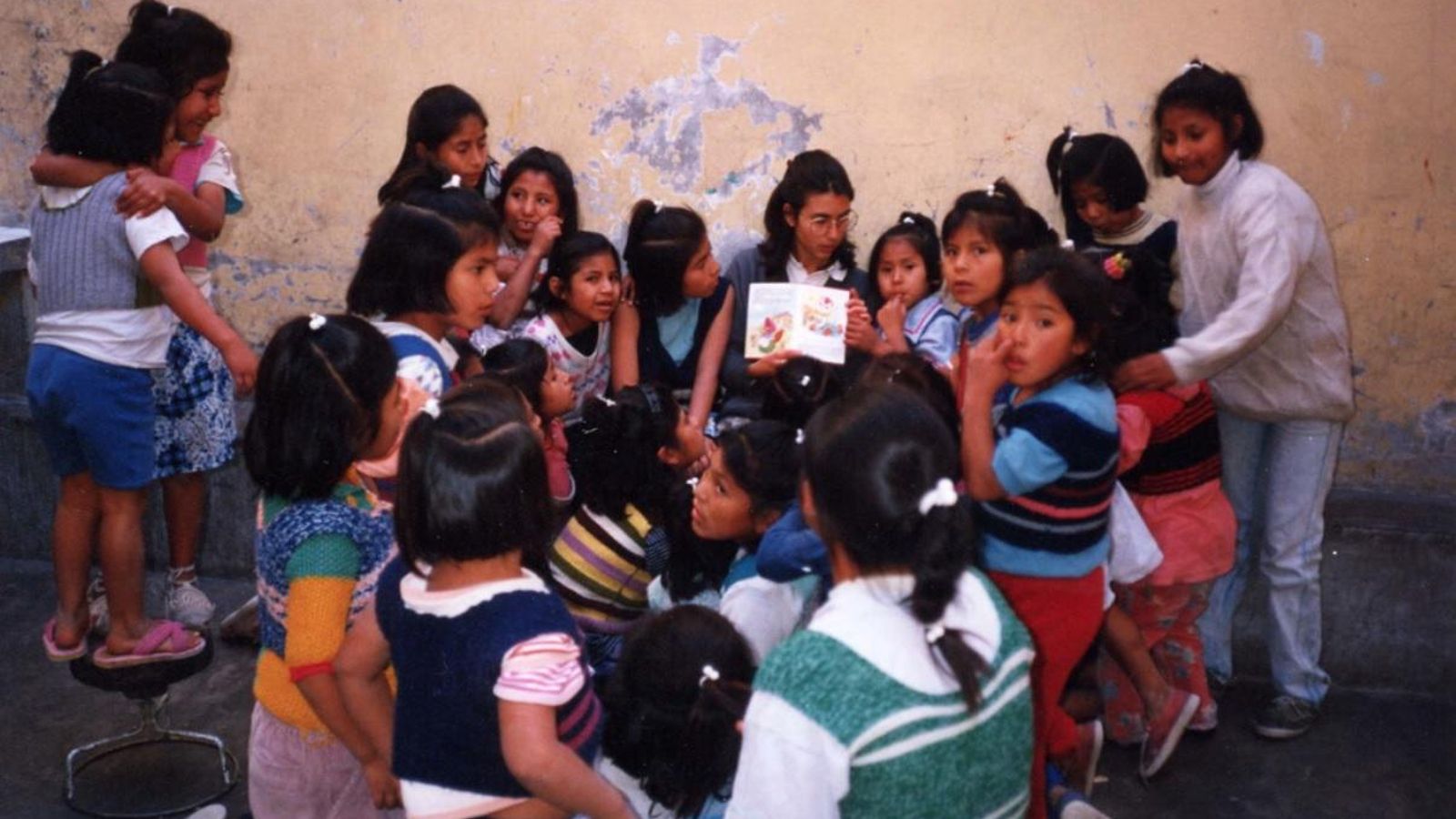

Luego, por sus características, le tocó ir a Perú. Allí estuvo viviendo en un orfanato de niñas que tenían entre tres y 12 años, con otra compañera que también era estudiante de Medicina. Sus funciones durante las mañanas eran ir a colegios de niños que, o bien vivían en los orfanatos, o bien tenían muchas dificultades a nivel social y económico.

Ahí empezaron a hacer talleres de hábitos saludables, "cosas muy básicas que aquí consideramos normales y que allí estaban todavía por hacer". Fue también cuando empezaron a hacer despistajes de algunas enfermedades, como la tuberculosis, únicamente con su fonendo y preguntando por algunos síntomas "porque las técnicas a veces en estos lugares o el acceso a los centros de salud o a los hospitales pues no es tan fácil". Por las tardes, cuando volvían al orfanato, convivían con las niñas y las ayudaban a hacer las tareas "porque también el nivel educativo era muy bajo".

Su experiencia la llevó a ir más allá y desde año 2005 es la delegada de Setem en Córdoba, desde donde lleva 15 años formando voluntarios. Casi siempre los viajes se organizan a Latinoamérica y va gente joven en sus vacaciones de verano porque, si no han tenido una experiencia de voluntariado previa, ir a países africanos o la India "suele generar mucho impacto".

Cuando Mercedes fue por primera vez, su destino fue una ciudad grande, Arequipa, y le impactaron cosas como que "los niños se bañaban una vez a la semana y con agua fría en pleno invierno, o que cenaban té con pan porque no había otra cosa y nosotros cenábamos eso con las niñas del orfanato".

Historias que marcan

En cada viaje, Mercedes Gil ha vivido "historias que te marcan". Una de las primeras veces que estuvo en Perú, la enviaron a una ciudad que se llama Tacna, al sur del país, a una zona periférica donde de casualidad encontró "a unas monjitas que vivían en una casa muy humilde y que se dedicaban a visitar a la gente de la zona". Cuando les dijo que ella y su compañera eran médicas, enseguida les pidieron que las ayudaran el tiempo que estuvieran allí. Entonces, comenzaron a visitar, sobre todo, a enfermos.

Una de las historias que más recuerda es la de un chico de unos 20 años que, según las monjas, estaba a punto de morir, porque parecía que tenía un cáncer, pero no estaba diagnosticado. Estaba postrado en una cama y, cuando Mercedes llegó, le pareció por la auscultación que podía ser alguna enfermedad pulmonar.

Consiguieron que le hicieran una radiografía "llevándolo en una camilla con ayuda de unos bomberos, porque los bomberos en Perú son voluntarios, y cuando diagnosticamos a este chico tenía una tuberculosis miliar, que es grave y por la que efectivamente puedes morir", recuerda la doctora.

En Perú, el tratamiento de la tuberculosis es gratuito, así que a las dos semanas estaba de pie tomando el sol en el patio de su casa. "Eso fue bastante impactante", añade.

El pasado verano, volvió a Tacna de la mano de la ONG Ser-Tacna y trabajó con niños con autismo y con parálisis cerebral. Entonces, conoció a un niño de unos ocho años que tenía tapones de algodón en los oídos prácticamente desde que era pequeño y la madre les dijo que nunca había escuchado música porque le generaba mucho temor.

"Hicimos con ellos un taller de música y danza y al cabo de una hora conseguimos que el niño se quitara los tapones y que empezara a hacer movimientos rítmicos con nosotros, y la verdad es que la madre también se emocionó mucho, porque, claro, hasta ahora no había podido o ella no había sabido generar esa exposición a la música", cuenta la doctora Gil, que ha ido con sus hijos varias veces a estas expediciones de voluntariado.

Allí ha vivido experiencias que "se te quedan para toda la vida y de las que hay que aprender; conocer a gente de otro lugar, en otras situaciones, ponerte en su piel, convivir, y que eso te permita, cuando estás aquí, reconocer lo verdaderamente importante y no olvidarte de la gente que está al otro lado, que puede estar al otro lado aquí también", asevera. En definitiva, "mejorar como personas y tratar también de mejorar lo que nos rodea".

El impacto de ir a África

El primer contacto de Juana Redondo con el voluntariado internacional fue en 2009, cuando tenía unos 50 años. En su caso, comenzó a colaborar con la ONG Kirira, que trabaja, sobre todo, contra la mutilación genital femenina. Una amiga suya estaba dentro del patronato de la fundación e idearon hacer una campaña sanitaria en Tharaka (Kenia), una zona muy pobre que está muy cerca de Somalia y de Etiopía.

Fueron e hicieron una primera campaña sanitaria. "Allí no hay sanidad, hay hospitales, pero están muy distanciados unos de otros", apunta esta médica de familia del centro de salud Córdoba Centro. Esto supuso la "posibilidad de tener un contacto con un médico".

Con Juana iba un médico de Nairobi y las tres semanas que estuvo allí hicieron exámenes de salud, principalmente atendiendo a las infecciones que hay normalmente en esta zona, que son amebianas (infecciones abdominales e intestinales causadas por parásitos) y problemas de la piel. También detectaron varios casos que se llevaron al hospital para que siguieran un seguimiento.

"La verdad es que fueron semanas muy duras, porque allí te encontrabas cosas muy difíciles de solucionar y con los pocos medios que teníamos nosotros", apunta. Sin embargo, "el agradecimiento o el haber aportado durante unos días medicamentos y la atención al paciente fue nuestra gratificación y para ellos también sirvió de mucho".

"Fue tan bonito" que al siguiente año, en 2010, volvió. Después, por problemas familiares, no pudo regresar hasta 2016, aunque en ese tiempo siguió colaborando en la preparación de las siguientes campañas sanitarias de la ONG.

Además, tuvo la suerte de que su hija, que tenía 17 años, fue con ella las dos veces que estuvo en Kenia en viajes que duraron un mes. "Fue una experiencia espectacular que yo pudiera compartir esto con mi hija", confiesa.

Pasar esas semanas en Tharaka, en Kenia, fue "un impacto grandísimo" porque "la gente vive en casas de barro y allí no hay dinero y cada uno hace trueque con lo que tiene". Luego, "la labor de la mujer también es una cosa admirable", ya que son las que llevan la economía de la casa. "Son las que siembran el huerto, lo que sacan del huerto lo venden en el mercado, siempre llevan el niño atrás en la espalda y van haciendo cestas; todo eso para buscar la economía de la casa", explica.

A nivel de la consulta, el primer año que fue hicieron una campaña para detectar qué mujeres podían tener VIH y poderles dar un tratamiento porque esta enfermedad "es muy frecuente y tiene una prevalencia muy alta en esa zona". La sorpresa fue que ellas "no querían que les hiciéramos el análisis porque no querían ser repudiadas por el marido".

"Su objetivo en la vida es tener qué comer ese día y darle de comer a sus hijos, pero no por eso son menos infelices, de hecho, son súper agradecidos y los niños tienen una sonrisa continua", recalca la doctora, destacando que "continuamente nos dan lecciones de humildad".

Médica de familia en Guatemala

En el año 2023 volvió a hacer voluntariado, pero esta vez de la mano de Quesada Solidaria, una organización que trabaja en Guatemala haciendo campañas de cirugía en un hospital que pertenece a la orden salesiana. "En las dos semanas que van pueden hacer hasta 400 intervenciones", señala la doctora.

Pero además, también trabajan en Atención Primaria en un pueblo que también se llama Quesada. Y allí fue Juana a atender a población sin recursos económicos. "Para ellos es una oportunidad de contactar con médicos de España, que tienen siempre una buena reputación, y se llenan las consultas van cuando van allí", explica.

Del país de Centroamérica le asombró mucho que sí hay una sanidad pública, pero está muy mal dotada. Entonces, la medicina privada es la que tiene más auge y "son capaces de gastarse el sueldo de un mes para ir a ver a un médico". Le llamó mucho la atención el caso de un niño que había tenido una neumonía que no fue tratada de forma adecuada por la sanidad pública. El pequeño tuvo una sepsis, estuvo en la UCI y se quedó con una parálisis cerebral. "Y la madre no te lo contaba diciendo 'que mala suerte, se equivocaron"", sino que "lo narraba dulcemente, con ese lenguaje maravilloso que tienen en Guatemala", transmitiendo que era "una situación que te ha tocado y ya está, y eso sí que es una lección de humildad".

Los primeros días de la vuelta a casa, a Córdoba, siempre "son un poco difíciles". Por ejemplo, al abrir el grifo recuerda que ha estado "un mes en el que a lo mejor no te has podido duchar porque no hay agua, o te has lavado con agua turbia, así que te cuesta hasta derrochar ese agua".

Sobre todo, se traen una gran lección: "No hay que vivir con tanto materialismo y tantas necesidades cuando hay otra gente que vive de otra forma y son tan felices o más que nosotras", concluye la doctora Redondo.

También te puede interesar

Contenido ofrecido por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada