Últimos cafés en el bar Toledo y compra de solares en Los Tejares

estampas cordobesas

En el 68 la plaza de Los Tejares pasaba a ser un recuerdo, bajo los pilares de la primera gran cadena comercial, y los taurinos se iban acostumbrando al 'lejío' de la Huerta de La Marquesa

EN 1968 habían pasado tres años desde la última corrida en el coso de Los Tejares. El ceremonial de las tardes de vítores desde la avenida de Cervantes a la plaza, entre caballos de picaores sin peto y toreros de enormes patillas y mayor valor, quedarían para siempre en la nostalgia del pueblo de Córdoba que la había hecho suya desde mayo de 1846. Allí se aclamó al gran Lagartijo y se vieron por primera vez las suertes de la garrocha, la silla, las manoletinas o el estatuario que consagrarían a la Ciudad de Los Califas como cuna, si no del toreo, sí de sus máximas figuras y referentes. Desde el Pepete que impresionó a Isabel II a un Manolete que encandiló al mundo, la historia de Los Tejares era una parte imprescindible de la Historia.

Ahora Córdoba no podía hacer nada frente a la especulación urbanística del momento. Su espacio, en pleno corazón comercial de la ciudad, fue el punto de mira de la primera gran cadena comercial nacional que, según la rumorología, tenía entre sus principales accionistas a Carmen Polo de Franco, socia igualmente de la empresa que nos llevaba por unos céntimos en "el tuerto" hasta El Brillante. La misma que, por vaya usted a saber qué oscuros motivos económicos, acabó achacándole el accidente del autobús del río al más valorado conductor de su tiempo. La viuda de Wenceslao Gracia Lorenzo-Arroyo llevaba ya cuatro años tratando de demostrar la inocencia de su marido frente al muro insalvable del poder político-económico, que por entonces era ya tan sutil y carente de ética-vergüenza como el de hoy.

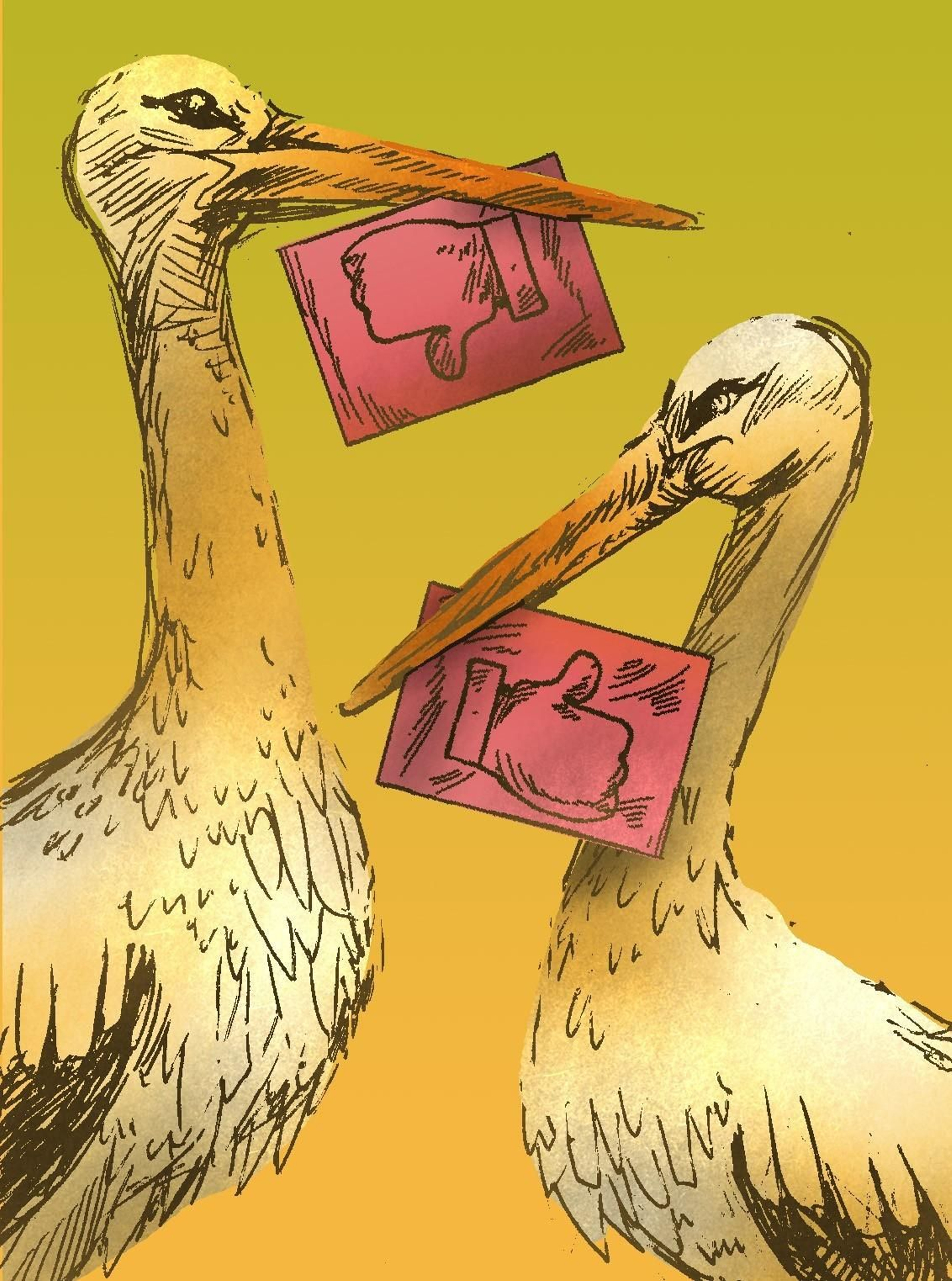

El cambio de plaza de toros de Los Tejares a la Huerta de la Marquesa se hizo a lo grande. Siguiendo la tradición cordobesa que ya iniciara Almanzor duplicando las dimensiones de la Mezquita, el aforo llegó a los 17.000 aficionados, uno de las mayores de España. También en lo estético se emularon los delirios de grandeza del Caudillo (amirí, en este caso) y el gusto por el ladrillo, propio de los nuevos ricos de dentro y fuera del Brillante. El resultado había sido el coso de Los Califas. Como con la Feria de Mayo del Arenal, a la oficialidad le costó lo suyo acostumbrar al personal a ir hasta al descampado, al menos sin maldecir en arameo y bajito, pues no andaba la cosa como para protestar públicamente y las normas que ahora quiere recuperar el ministro Gallardón estaban en plena efervescencia. En menos que se inmatricula un bien inmueble de interés cultural, había que disolverse o se terminaba en "la jiguerilla".

Los lodos del 68, responsables tal vez de estos barros, no afectaban a los niños que éramos por más que a otros, convertidos luego en políticos, les quedaran marcados (visto lo visto) a sangre y fuego. Y es que los niños que éramos, nietos e hijos del pópulo, vivíamos todo aquello con la alegría del pobre al que le otorgan un ratito de asueto y regocijo. Así, pasamos de las tardes de verano y toros con el bar Toledo como preámbulo, al paseo hasta el lejío -que decía el padre de Poniente-. Pero él ya no tenía memoria de aquel sitio nuevo y dejó de contar su infancia junto a una barra que nos parecía altísima y unos jamones llorones inalcanzables.

Desde el ventanal del bar Toledo que encaraba la plaza, no volvería a repetir una y otra vez cómo se colaba de chico en Los Tejares, con su amigo Pepe El Gordo, a ver salir los caballos de picar reventados en número de hasta cuatro y cinco; no contaría más las gracias de don Tancredo, las risas de los espectáculos cómico-taurino-musicales y la alegría de la abuela cuando llegaron a la casa de la Fuente con la máquina de coser del sorteo.

El padre no hablaría más en público de su nefasta impresión, inolvidable, en la única tarde que vio torear a Manolete, aún más serio y transcendente; cuando se explicó por qué no se le volvió a ver en Los Tejares, salvo en un ataúd repleto de coronas fúnebres. En las corridas en blanco y negro de un televisor Iberia de cualquier bar, si el padre llamaba saborío al Viti, los acólitos lo callaban apelando al "tú más" del torero de Santa Marina. Luego, en casa, volvía a contar las razones de la amargura en el rostro de Manolete, evocando nuevamente la única tarde en que lo tuvo a unos metros, como ajeno a los insultos que le llovían de los tendidos, más terribles en las referencias familiares. Eran las sombras de una ciudad, lejana y querida, que como los chistes del General, sólo se comentaban en la intimidad, de puertas y de corazón para dentro.

También te puede interesar

Lo último